江戸幕府の将軍や奥向きの人々を診察する医者は、番方や役方などの旗本と同様に家禄や屋敷地を拝領して、江戸幕府の医官としてその役目を果たしている幕臣です。これらの医官たちの屋敷地は『江戸切絵図』においても旗本と同様の表記となっており、一見したところで区別がつきません。ただし、特に診察のために奥向きに上がることがあり得る奥医師や奥詰医師は出家して法体である必要があり、通称も出家風の表記であるため、大体察しがつきます。奥絵師の狩野晴川院や歌学家の北村再昌院なども同様の扱いとなっています。本サイトで江戸幕府の役職遍歴について頻繁に参照している『柳営補任』では、残念ながらこれら医官の扱いがありません。そこでほかの史料を参照して幕医について整理してみます。

まず天保年間の幕府役職の席次を記した『大概順』で幕医たちの席次を見てみましょう。『大概順』の席次は役職一覧で紹介していますのでご参照ください。『大概順』では、これら医官のうち最も席次が高いのが「典薬頭」となります。「典薬頭」は半井家(1500石)と今大路家(1200石)が代々世襲で勤めています。次に「奥法印医師」「表法印医師」「奥法眼医師」「表法眼医師」と続きます。ここまでが布衣以上の医官として記載されており、布衣以下として「寄合医師」「番医師」が位付けられています。上記で紹介した「医官」の役職名に登場する「法印」「法眼」は出家者が叙される官位で、一般の旗本の「諸大夫」「布衣」に近い扱いとなります。「法眼」に叙されても通称に変更がない点も「布衣」に近い扱いと言えます。さらに上位の「法印」に叙されると「院号」を賜り、これが通称となる点は「諸大夫」に近い扱いと言えます。『江戸切絵図』でも旗本と同様の屋敷地に「〇〇院」という表記がある場合、「法印」に叙された幕医や奥絵師などの屋敷地だと推定できます。

では『武鑑』で幕医がどのように記載されているかを抜粋図などから見てみましょう。『武鑑』では「出雲寺版」と「須原屋版」で若干表記が違う部分がありますが、「奥医師」「奥詰医師」「表番医師」「典薬頭」「表法印医師」「表法眼医師」「寄合医師」「御目見医師」などの就任者が出版年ごとに記載されています。

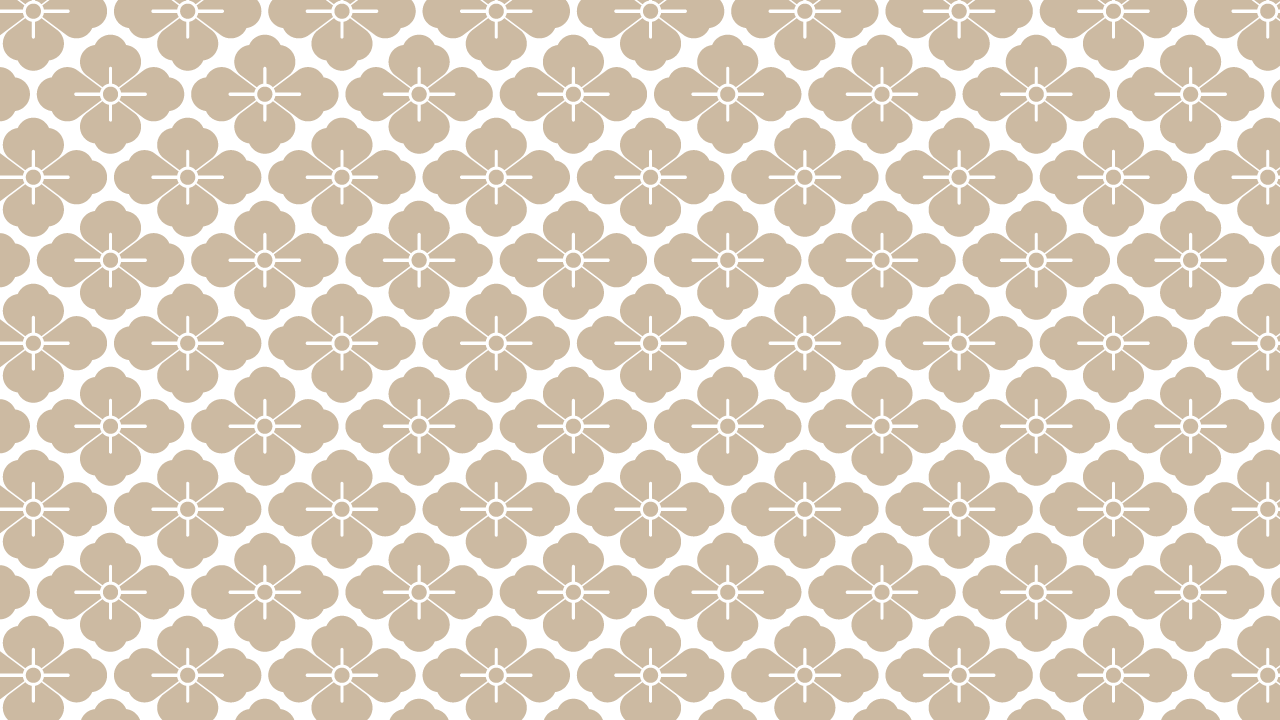

このうち席次が最上位の「典薬頭」についてみてみます。なぜか「奥医師」などより後の掲載になりますが、表記法については、図の安政2年の『安政武鑑』(須原屋)の抜粋のように、幕医で唯一、諱の「廣明」まで表記が確認できます。また「典薬頭」は他の「幕医」のような「法眼」や「法印」ではなく、一般の旗本と同様の「諸大夫」に叙任されることが「出雲守」と「従五位下」の表記から確認できます。さらに家紋とともに記載されるのは幕医の中では「典薬頭」と次に紹介する「奥医師」のみとなります。

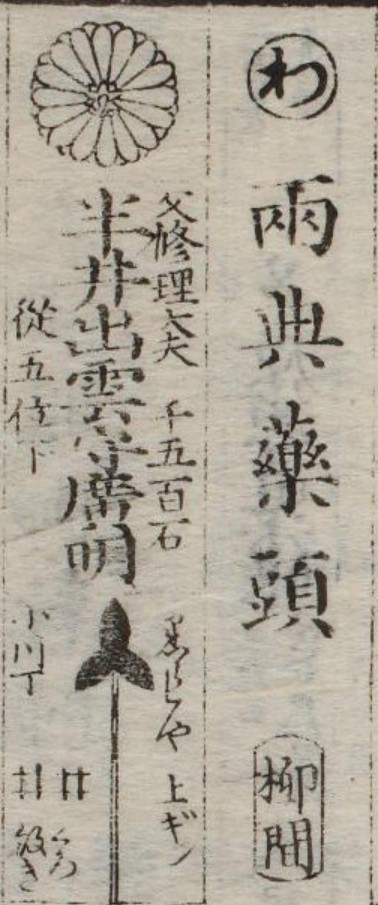

続いて「奥医師」の記載例を見てみましょう。図は嘉永2年の『大成武鑑』(出雲寺)の「奥医師」部分の抜粋となります。「奥医師」は本道(内科)、外科、鍼科、口科(歯科)、眼科に分けて記載されますが、図のように科名表記のない「奥医師」は内科(本道)を意味します。小児科についても、丸に小の字の記号で識別できる形で、本道(内科)に含めて記載されていることがわかります。「奥医師」に任命されると原則として「法印」「法眼」などに任じられますが、これらは人名表記内の通称の後に記載が確認できます。「多紀樂眞院法印」や「野間壽昌院法印」のような「法印」の通称が「院号」となっていることも確認できます。

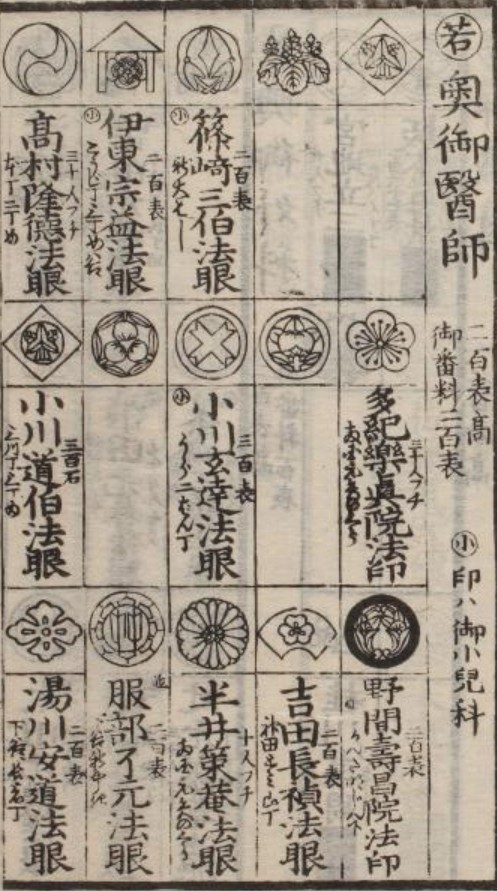

次に「奥詰医師」の掲載について見てみましょう。図は安政2年の『安政武鑑』(須原屋)の「奥詰医師」の部分の抜粋となります。「典薬頭」や「奥医師」に比べて「奥詰医師」は家紋表記がないなど簡易な表記法となっていることがわかります。『大概順』には「奥詰医師」についての記載がないため、その席次は判然としませんが、『武鑑』における簡便な表記からは「奥詰医師」は江戸城奥向きの幕医ではあるものの「典薬頭」や「奥医師」よりは格下(席次が下)の幕医ではないかと考えられます。また図の凡例から「製薬所掛」「痘瘡家」「番町薬園掛」など「奥詰医師」独自の掛があることが分かります。さらに、姫君方の担当医の多くは「奥詰医師」から選任されるなど、「奥詰医師」に特徴的な役割が与えられていると思われます。

最後にその他の幕医についても簡単に紹介します。「表番医師」は殿中表方で発生した病人の診療をします。『武鑑』には内科(本道)と外科にわけて記載されています。常時は自らの医業に従事し、必要に応じて登城し診療したそうです。「寄合医師」も家業に熟達したものを選んでこれに当て、平日は登城せず、不時の用に備える幕医であり、「御目見医師」は町医の中で特に成績優秀なものに御目見の資格を与えて登用した幕医となります。

当サイトではこれら「幕医」についても旗本と同様に幕府を支えた「幕臣」として屋敷地や役職遍歴を紹介していきます。