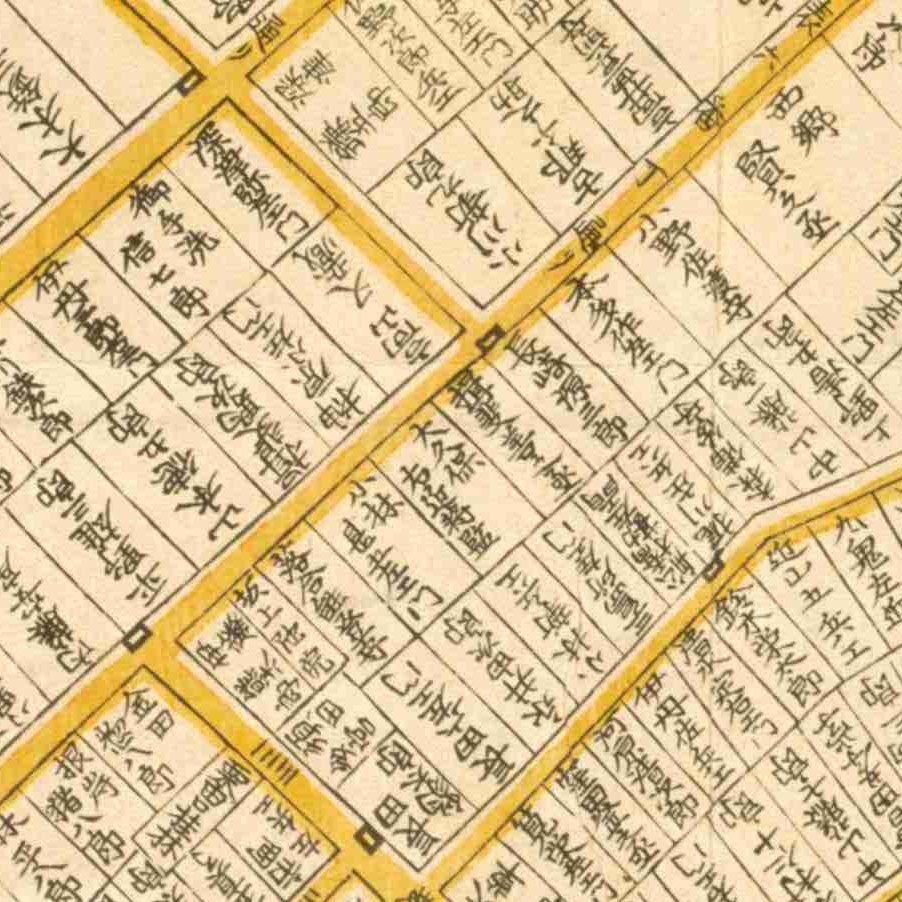

『江戸切絵図』番町/嘉永3年より抜粋、「大久保右近将監」表記区画を忠寛の屋敷地と推定。家禄は500石。下総国香取郡に知行地を有する

勝の才をいち早く見抜いた慧眼の持ち主

役職通称遍歴

| 和暦 | 西暦 | 役職 | 通称 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 天保元年12月11日 | 1831年1月24日 | 小納戸 | 三四郎 | |

| 天保4年6月1日 | 1833年7月17日 | 小姓 | 三市郎 | |

| 天保4年12月20日 | 1834年1月29日 | 小姓 | 志摩守 | 諸大夫 |

| 天保8年4月2日 | 1837年5月6日 | 西丸小姓(家斉) | 志摩守 | |

| 天保12年3月23日 | 1841年5月13日 | 小納戸 | 志摩守 | 肝煎、奥ノ番 |

| 天保13年12月27日 | 1843年12月27日 | 小納戸 | 右近将監 | 家督、高500石 |

| 嘉永6年9月22日 | 1853年10月24日 | 小納戸(家定) | 右近将監 | |

| 嘉永7年2月30日 | 1854年3月28日 | 徒頭(七番組) | 右近将監 | |

| 嘉永7年5月9日 | 1854年6月4日 | 目付 | 右近将監 | |

| 安政3年10月20日 | 1856年11月17日 | 目付 | 右近将監 | 外国貿易取調掛 |

| 安政3年10月27日 | 1856年11月24日 | 目付/蕃書調所総裁 | 右近将監 | |

| 安政4年1月22日 | 1857年2月16日 | 長崎奉行 | 右近将監 | |

| 安政4年4月15日 | 1857年5月8日 | 駿府町奉行 | 右近将監 | |

| 安政5年5月20日 | 1858年6月30日 | 禁裏附 | 伊勢守 | |

| 安政6年2月26日 | 1859年3月30日 | 京都町奉行(東) | 伊勢守 | |

| 安政6年6月24日 | 1859年7月23日 | 西丸留守居 | 伊勢守 | |

| 安政6年8月28日 | 1859年9月24日 | 寄合 | 伊勢守 | 御役御免 |

| 文久元年8月29日 | 1861年10月3日 | 蕃書調所頭取 | 伊勢守 | |

| 文久元年10月10日 | 1861年12月12日 | 外国奉行 | 越中守 | 新見伊勢守が同役 |

| 文久2年5月4日 | 1862年6月1日 | 大目付/外国奉行 | 越中守 | |

| 文久2年5月22日 | 1862年6月19日 | 大目付/外国奉行 | 越中守 | 政事改革用掛 |

| 文久2年7月3日 | 1862年7月29日 | 側衆 | 越中守 | 御用取次 |

| 文久2年11月5日 | 1862年12月25日 | 講武所奉行 | 越中守 | |

| 文久2年11月23日 | 1863年1月12日 | 寄合 | 越中守 | 御役御免、差控 |

| 元治元年7月21日 | 1864年8月22日 | 勘定奉行(勝) | 越中守 | |

| 元治元年7月25日 | 1864年8月26日 | 寄合 | 越中守 | 御役御免 |

| 慶応元年2月11日 | 1865年3月8日 | 寄合 | 一翁 | 隠居 |

| 慶応4年1月24日 | 1868年2月17日 | 会計総裁 | 一翁 | |

| 慶応4年2月8日 | 1868年3月1日 | 若年寄 | 一翁 |

屋敷地推定

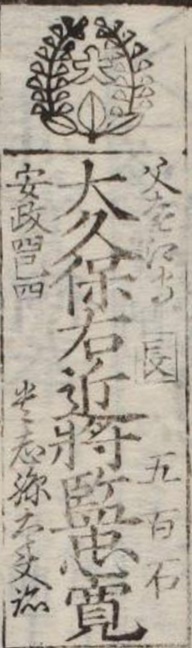

武鑑記載家紋

『大成武鑑(出雲寺/安政4年)』駿府町奉行より抜粋、家紋は大久保藤

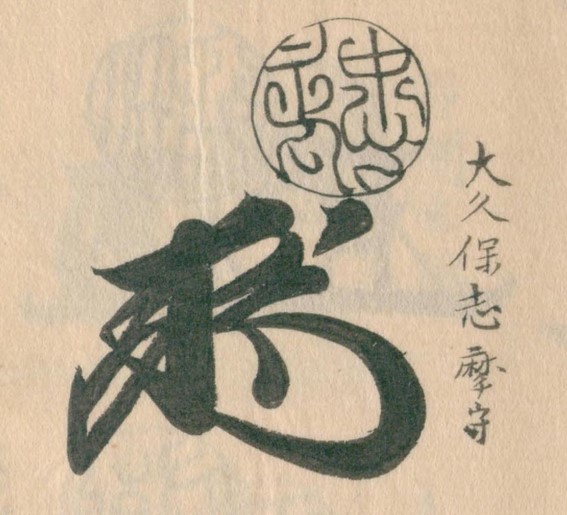

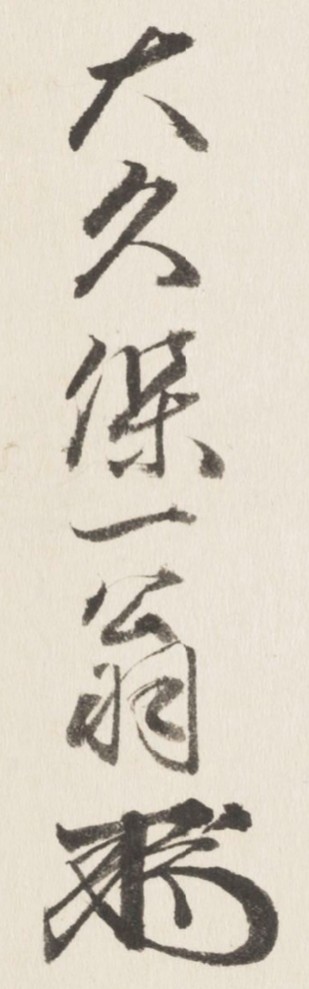

花押

[土岐]頼旨 [著]『花押似真』[2],[1—] [写]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2552687 (参照 2024-08-04)

『幕府及明治政府側よりイギリス公使館宛公文書綴/パルケス宛「留学生の経費入用等計算書を依頼云々」慶応4年4月15日(1868年5月7日)』(東京大学法学部研究室図書室法制史資料室所蔵)より抜粋

史跡

本妙寺にある墓碑、命日は明治21年7月31日(1888年7月31日)

多磨霊園にある墓碑

肖像

出典:国立国会図書館「近代日本人の肖像」 (https://www.ndl.go.jp/portrait/)

出典:岡田霞船 編『徳川義臣伝 : 明治戦記』甲,金松堂,明16.11. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/778458 (参照 2024-06-01)

幕府名士小伝(著:木村芥舟)

越中守大久保忠寛、また右近将監、伊勢守と称す。嘉永七年、目付に任ず。人と為り峻厳忠摯、学識超凡、事に臨て侃々毫も曲従する所なし。外国の事起り、国歩艱難の時にあたり、岩瀬忠震と相提携し事を共にし、力を尽せしが、忠震、常にこの人に語りていう、一頭地を譲りたりと。忠寛、毎に人に語りていう、余は決して他の顕職に就くを欲せず、ただ永く力をこの局に尽すことを得ば足れりと。忠寛、目付より開成所の取扱を命ぜられしが、この頃学生の内より海外留学を命ぜし者あり。一日その者を呼出し学科多き中にも、その方は何学を修業する心得なりやと尋ねしに、その者某は政治学を修むる心算なりといいし時、列席の同僚一書生の身として政治学とは如何あるべきとありしに、忠寛、おもむろにその人に向い大学、論語の書は皆政治学に非ずや、何の仔細あるべきといいしに、その人赤面して辞なかりしとなり。安政二年、長崎奉行に転ず。辞して任に赴かず。のち京都町奉行、講武所奉行に任ず。文久二年、前任中取計方よろしからずというをもって譴責せられ職免さる。同年再び出て外国奉行、勘定奉行に任じ、側用取次にすすむ。井伊大老およびその他を追罸するの議ありしとき、抗言してその不当を論じ、おおいに執政の意にさからい、職罷めらる。戊辰の変、主家の為めにおおいに尽す所あり。勝、山岡の二氏と共に徳川柱石の臣と称せらるるに至れり。